2025年7月に行われた参議院議員選挙では、広島県の投票率は前回から上昇する結果に。みなさんは投票に行きましたか?

投票した人が増えた一方、「選挙ってよく分からない」「投票先ってどうやって選べばいいの?」など、投票にハードルを感じる方も多いかもしれませんね。

Youth Vote! HIROSHIMAでは、今回の参院選でも、広島で投票した10代・20代の有権者が、どのようなきっかけ・投票基準で投票に行ったのかをアンケート調査しました。

目次

- 若年有権者の投票意識調査概要【参院選2025広島】

- 725人の広島の有権者に回答いただきました

- 回答の分析方針及び設問設定意図について

- 参院選2025広島の若年有権者の投票意識調査結果を分析

- 広島の若い世代の声を政治に!

- 本調査データの利用について

若年有権者の投票意識調査概要【参院選2025広島】

まずは、今回実施したアンケート調査の概要について簡単にご説明します。

アンケート項目

今回の投票意識調査においては、下記の設問を用意し、回答にご協力をいただきました。

各設問の意図等については、結果と合わせて後述させていただきます。

対象者

本調査は、2025年7月20日投開票の参議院議員選挙において、広島県内に在住もしくは選挙権を有する、18歳から29歳の有権者を対象としました。

実施方法

調査方法については、下記の手段を用いて実施しました。

実施日時及び実施場所

本投票意識調査は、参院選の期日前投票の始まった7月4日から投票日の3日後に当たる7月23日までの期間で実施しました。

また、実施場所については下記の当日投票所および期日前投票所にて複数回の実施をしております。

なお、実施場所の選定については、Youth Vote! HIROSHIMAメンバーが現地で実施可能、かつ大学生など調査対象が多く居住・利用しているであろう地域を対象としています。

本調査は、下記の各地域を管轄する選挙管理委員会(敬称略)による許可・指導の下で実施をしております。

725人の広島の有権者に回答いただきました

今回の投票意識調査の実施にあたり、調査期間中に合計725人の有権者の方にご協力いただきました。ご協力いただきました皆様には深く感謝申し上げます。

今回のアンケート調査の回答者について、下記の4点で回答者の属性をまとめていきます。

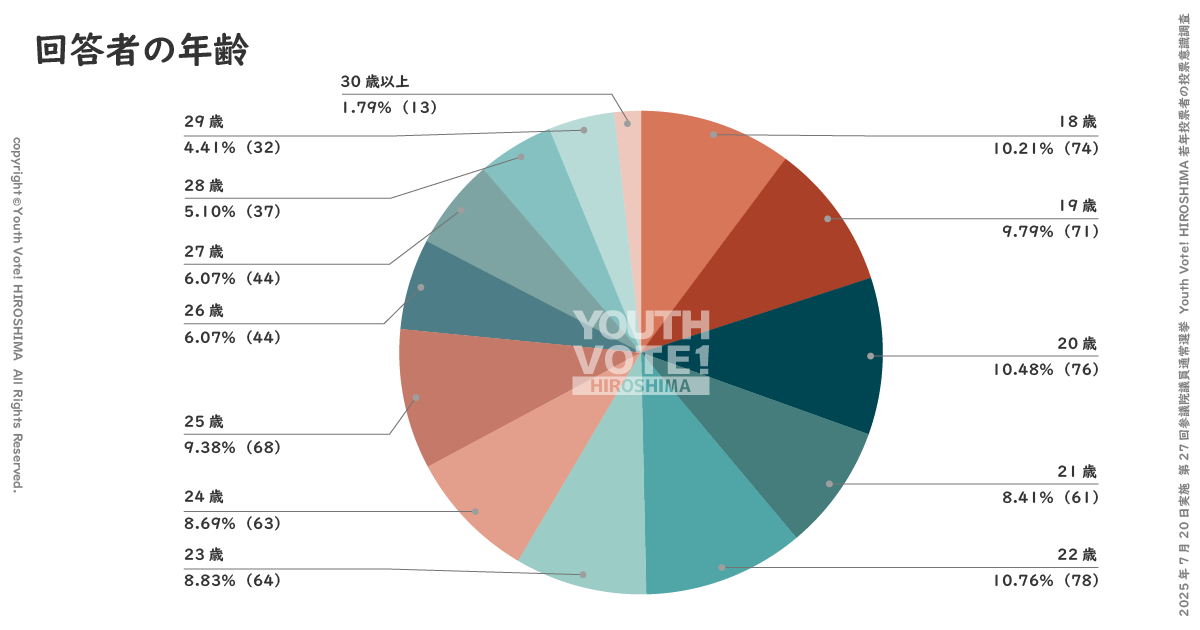

回答者の年齢割合

年齢については、調査用紙においては年齢を記入、Googleフォームにおいては18歳~29歳の1歳刻み及び30歳以上のいずれかの選択肢から選択する形で回答を求めました。

なお、本設問は必須回答としています。

回答結果は下記の通りです。

年齢

件数

割合

18歳

74

10.21%

19歳

71

9.79%

20歳

76

10.48%

21歳

61

8.41%

22歳

78

10.76%

23歳

64

8.83%

24歳

63

8.69%

25歳

68

9.38%

26歳

44

6.07%

27歳

44

6.07%

28歳

37

5.10%

29歳

32

4.41%

30歳以上

13

1.79%

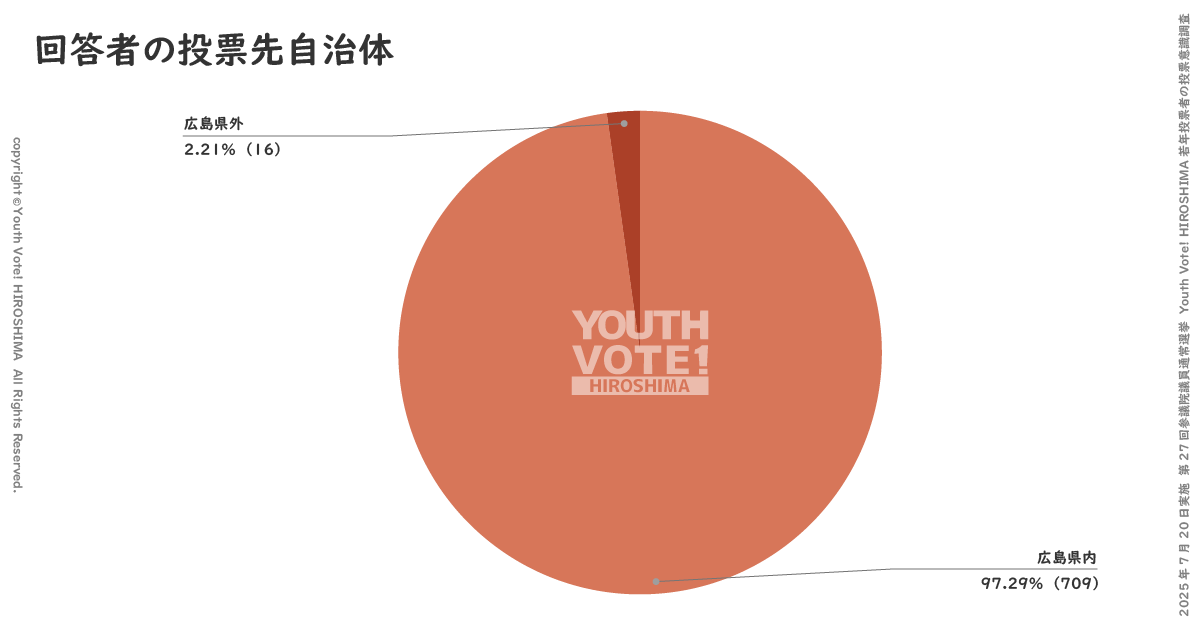

回答者の住む地域

回答者の投票対象を知るため、住民票が広島県内と広島県外のどちらにあるかを訪ねました。

なお、本設問は必須回答としています。

回答結果は下記の通りです。

住民票

件数

割合

広島県内

709

97.79%

広島県外

16

2.21%

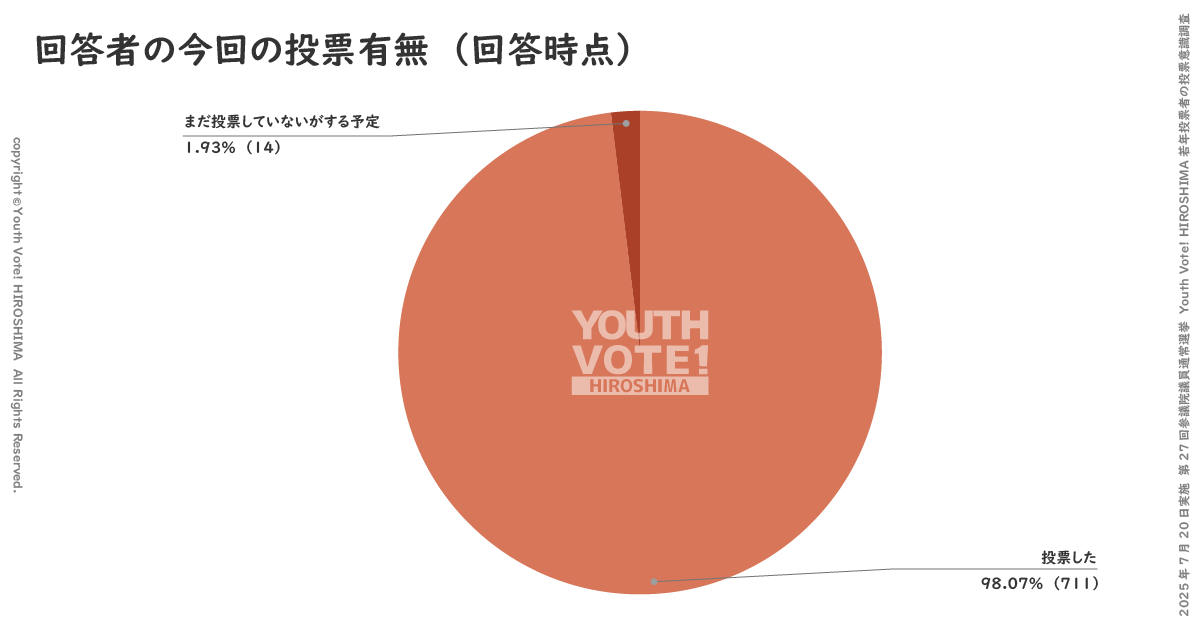

今回の参院選での投票行動の有無

回答者が今回の選挙で投票をしたかどうかを下記の選択肢から選択する形で尋ねました。

期日前投票期間にも調査を行っていたため、回答時点ではまだ投票していないものの、今回の参院選で投票予定の回答者を分けています。

なお、本設問は必須回答としています。

回答結果は下記の通りです。

投票有無

件数

割合

した

711

98.07%

まだしていないがする予定

14

1.93%

する予定はない

0

0.00%

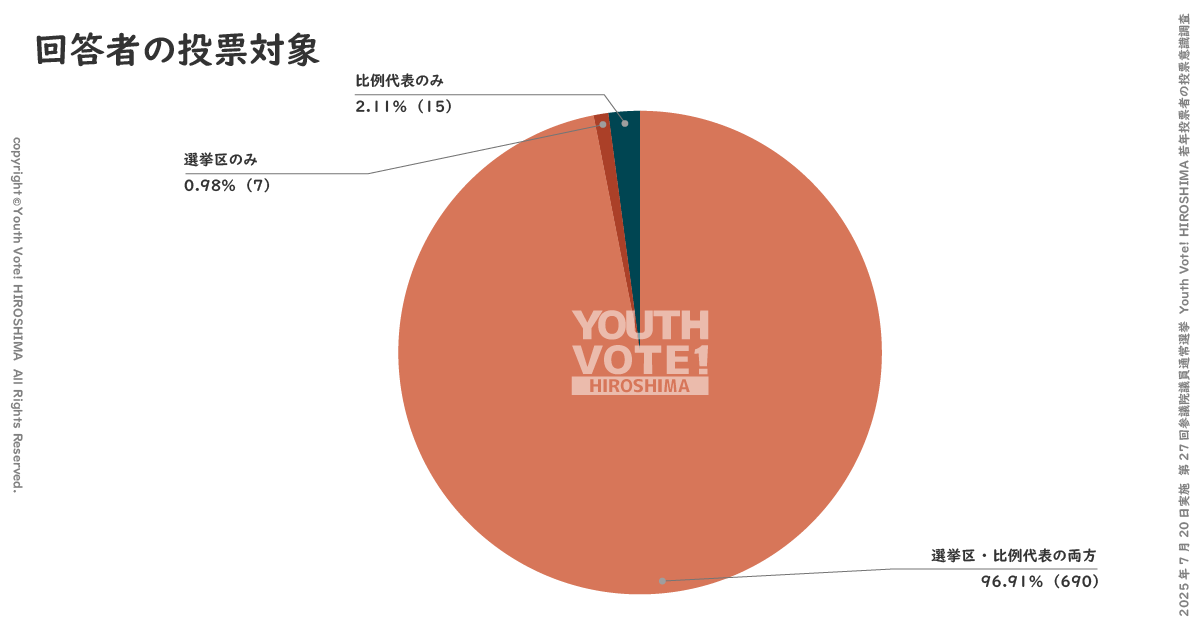

選挙区・比例代表それぞれでの投票の有無

回答者に対し、選挙区及び比例代表のそれぞれで投票したかどうかを問いました。

白票などで投票していなかった場合との切り分けを目的としており、本設問は必須回答としています。

回答は、下記の選択肢から選択する形式でした。

結果は下記のとおりです。

投票対象

件数

割合

選挙区のみ

7

0.98%

比例代表のみ

15

2.11%

選挙区と比例代表の両方

690

96.91%

比例代表における投票方法

比例代表への投票について、候補者名と政党名のどちらで記載したかを、下記の選択肢から選ぶ形式で問いました。

なお、本設問は必須回答としています。

回答結果は下記の通りです。

比例の投票方法

件数

割合

政党名

548

79.42%

候補者名

130

18.84%

比例代表に投票していない(白票など)

12

1.74%

回答の分析方針及び設問設定意図について

回答結果の分析については、以下の手順で実施しております。

事前に分類項目を用意するのではなく、類似項をまとめる形としております。そのため、従来の意識調査では用意されているであろう回答分類がない、あるいは各分類の粒度には若干のばらつきがございます。

なお、分類において極力主観を排除するため、複数名での妥当性の確認を行いました。

また、各設問は原則として記述式での回答を依頼しております。この設問設定意図としましては、選択肢に縛られず柔軟な回答を求めるということが第一となっています。

選択式にすることによって、回答者の考えとは異なる回答に誘導することの無いようにとの配慮から、記述式での調査となりました。

なお、1つの回答に複数分類の要素がある場合には、その回答を複数分類に該当するものとして処理をしているため、分析結果の総数と回答総数は一致しない場合がございます。

加えて、回答用紙での回答については必須項目へ記述がなかった場合もあり、回答者数と特定設問の回答総数は一致しない場合がございます。

参院選2025広島の若年有権者の投票意識調査結果を分析

今回の調査の結果についてご紹介します。該当項目は下記のとおりです。

なお、「3-2. 投票しない理由(投票しない場合)」については、分析対象となる回答がなかったため除外しております。

加えて、このページでの分析については、29歳以下の回答が分析対象です。

また、各設問への無回答以外にも、設問内容と異なる記述については除外して分析しております。

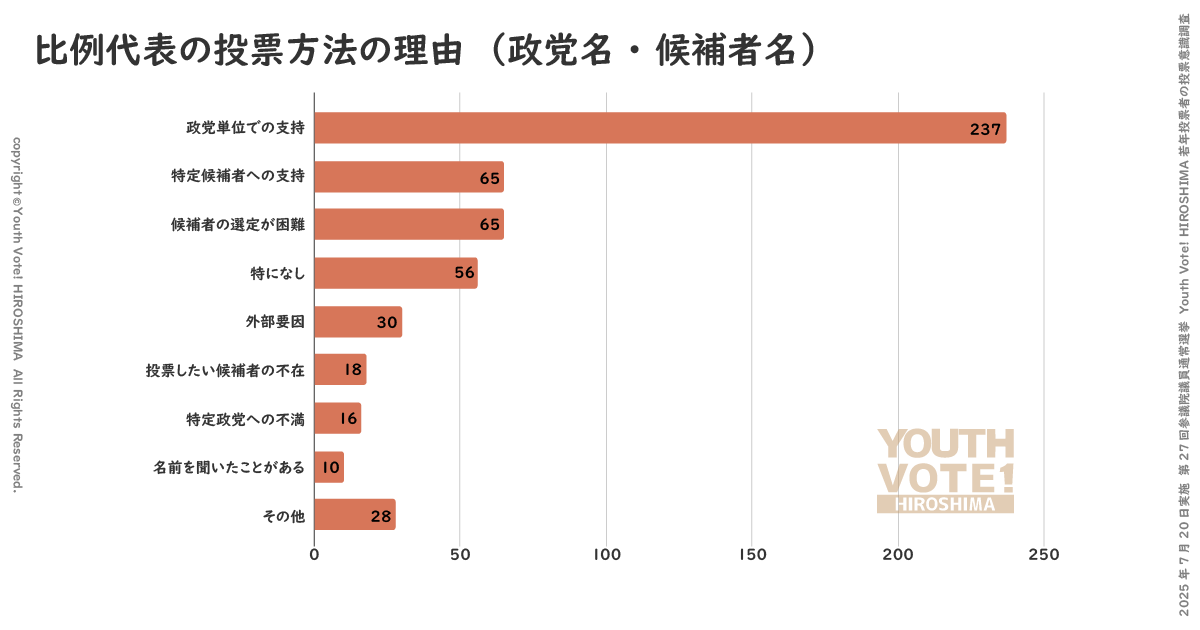

3-1-3. 比例への投票方法の理由

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、比例代表にて候補者名あるいは政党名で投票した理由を質問しました。

設問は「比例代表で政党名もしくは候補者名で投票した理由はなんですか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

なお、本設問は必須回答としています。

設問の意図

本設問は、後述する投票先選びの理由等とともに、同世代が投票先を選定するうえでどのような基準をもっているのかという点を可視化し、現状で選挙に関心がない層が投票に行く心理的ハードルを下げることを目的としています。

加えて、他の選挙にはない参議院議員選挙の比例代表制の投票形式について、誤った理解などが広がる中でどのような認識のもとで若年層が投票行動を行っているのかを調査し、今回の投票行動の動機を知る一端となることも目的の1つです。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の2%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

比例の投票方法の理由

件数

割合

政党単位での支持

237

43.01%

候補者の選定が困難

65

11.80%

特定候補者を支持している

65

11.80%

特になし

56

10.16%

外部要因

30

5.44%

投票したい候補者の不在

18

3.27%

特定政党への不満

16

2.90%

名前を聞いたことがある

10

1.81%

その他

28

5.08%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

前項での政党名での投票が8割程度だったのに対して、「政党単位で支持しているから」という回答が全体の約4割超えと半数以上を占めました。

また、政党名での投票に対する積極的でない理由として、「投票したい候補者の不在」や、各党の比例名簿に載っている「候補者が多すぎてそれぞれについて比較検討ができない」と言う理由などが見られました。

回答者全体の1割以上が、比例代表の候補者が多すぎて比較検討できない旨を挙げており、この点は、後述する選挙制度に対する改善要望の設問でも一元化した候補者情報の比較・検討が可能なデータベースがほしいという回答があったことと合致しています。

「外部要因」に分類される回答としては、会社や上司、親や知人からの指示・紹介によって選んだという回答や、政党マッチングなどを利用したという回答が見られました。

政策単位などで合致する候補者を一括で検索できるような仕組みなど、候補者について一元化された、比較検討が容易なツールが求められているという背景が見て取れます。

「いっぱい候補者がいてよくわからないから投票しない」という人は、まずは各政党・政治団体の掲げている政策を比較して、政党名での投票をするところから気軽に始めてみてもいいかもしれませんね。

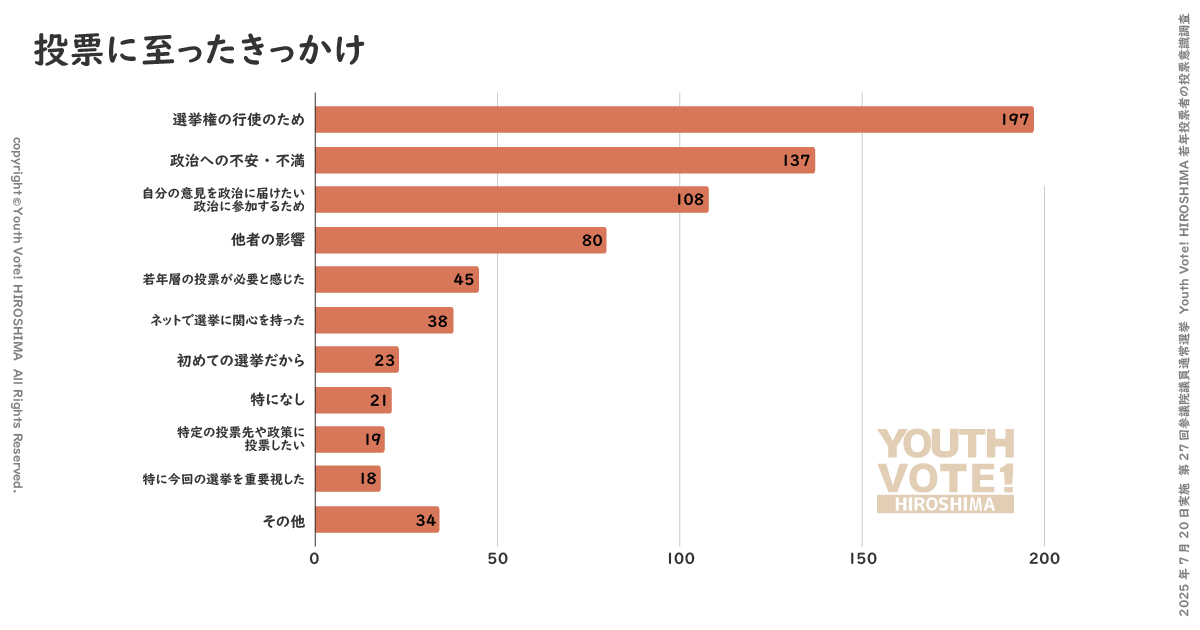

3-1-4. 投票のきっかけ

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、なぜ投票しようと思ったのかを質問しました。

設問は「今回、選挙で投票しようと思ったきっかけはなんですか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

なお、本設問は必須回答としています。

設問の意図

本設問は、同世代が投票に行く動機を可視化することにより、現状で選挙に関心がない層が投票に行く心理的ハードルを下げることを目的としています。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の2%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

投票のきっかけ

件数

割合

選挙権の行使のため

197

29.49%

政治への不安・不満

137

20.51%

自分の意見を政治に届けたい・政治に参加するため

108

16.17%

他者の影響

80

11.98%

若年層の投票が必要だと感じた

45

6.74%

ネットで選挙に関心を持った

38

5.69%

初めての選挙だから

23

3.44%

特になし

21

3.14%

特定の投票先や政策に投票したい

19

2.84%

特に今回の選挙を重要視した

18

2.69%

その他

34

5.09%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

昨年の衆院選でも多く見られた、「投票を義務・当然だと思っている」といった内容が該当する「選挙権の行使のため」という旨の回答や、「自分の違憲を政治に届けたい」といった旨の回答が、今回の参院選でも最も多く見られました。

また、自分たち「若年層の投票が必要だと感じた」という旨の回答が占める割合はは昨年の衆院選時のデータから2倍に増えています。

いわゆる「自分が投票しても何も変わらない」といった自己効力感の低さが若年投票率の低さの一因と言われることが多い中で、良い傾向にあるとみることもできるのではないでしょうか。

これらの回答のように、自分の考えをしっかりと持った人以外にも、親や知人、会社など「他者の影響」で投票に来たという人も1割を超えており、回答の中にはボートマッチを活用したという声も散見しました。

自分の考えを持ってないと投票してはいけない、という意識の人もいるかもしれませんが、まずは気軽に、「とりあえず投票する」という意識で足を運んでみてもいいかもしれませんね。

18歳・19歳の回答では、「初めての選挙だから」投票に行ってみたという声もあり、2回目3回目と足を運びたくなるような仕掛けの必要性が感じられるとともに、昨年の衆院選でも投票機会があったはずの19歳からも同様の回答があり、選挙の周知にも課題が感じられる結果となっています。

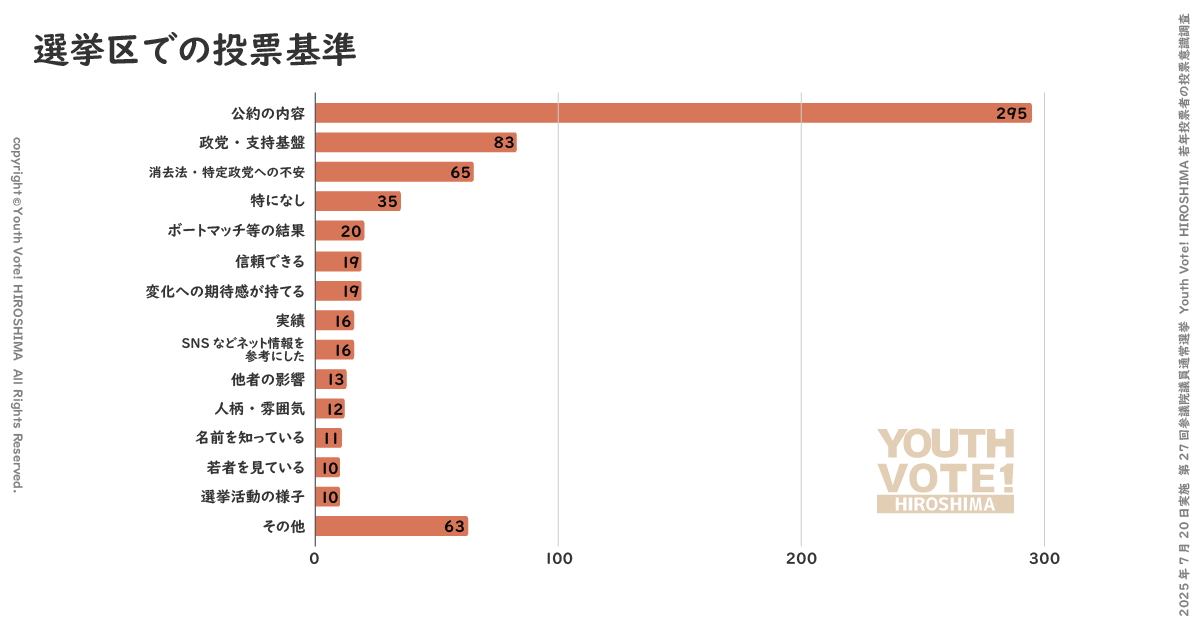

3-1-4. 選挙区の投票先の選定基準

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、選挙区での投票先を選んだ基準を質問しました。

設問は「選挙区の投票の際、投票先を選んだポイントは何ですか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

なお、本設問は必須回答としています。

設問の意図

同世代がどのような基準で投票しているかを可視化することで、「投票先の選び方がわからない」という層に対して、投票に行く後押しになる事を目的としています。

また、10代・20代が何を求めているのか、何が投票行動に影響するのかを可視化することで、より若い世代に即した政策の実現につなげることも1つの目標です。

加えて、選挙において若い世代に刺さる動きを提示することにより、今後の選挙で立候補を考えている方がこれを取り入れることで、若い世代がより選挙に関心を向けやすくなる土壌の形成につながることを期待しています。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の1%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

選挙区の投票基準

件数

割合

公約の内容

295

46.97%

政党・支持基盤

83

13.22%

消去法・特定政党への不安

65

10.35%

特になし

35

5.57%

ボートマッチ等の結果

20

3.18%

信頼できる

19

3.03%

変化への期待感が持てる

19

3.03%

実績

16

2.55%

SNSなどネット情報を参考にした

16

2.55%

他者の影響

13

2.07%

人柄・雰囲気

12

1.91%

名前を知っている

11

1.75%

若者を見ている

10

1.59%

選挙活動の様子

10

1.59%

その他

63

10.03%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

政党としての姿勢などを含む「公約の内容」を見て選んだという回答が4割を超え、前回比で7ポイントほど増えていました。特に、政党の掲げているキャッチコピーを理由に選んだという声が多く、掲げているものと言っても実質的には政党で選んでいるような回答が多い結果となっています。

今回の広島選挙区では候補者が10人と多かったこともあり、特に政党色が強くでやすかったとも考えられますが、特定政党(厳密にはその所属の候補者)への投票が多かったのであろうと見られる回答結果でした。

前回2番目に多かった「消去法・特定政党への不安」に類する回答の割合が少し減り、「政党・支持基盤」という回答と入れ替わるような結果になっていることから、「この人(この政党の人)に入れたい」という積極的な選択が増えたのではないかと考えられます。

ほかにも、「人柄や雰囲気」で選んだという回答もあるように、投票基準は人それぞれなので、難しく考えすぎずにまずは投票所に足を運んでみることから始めるとよいでしょう。

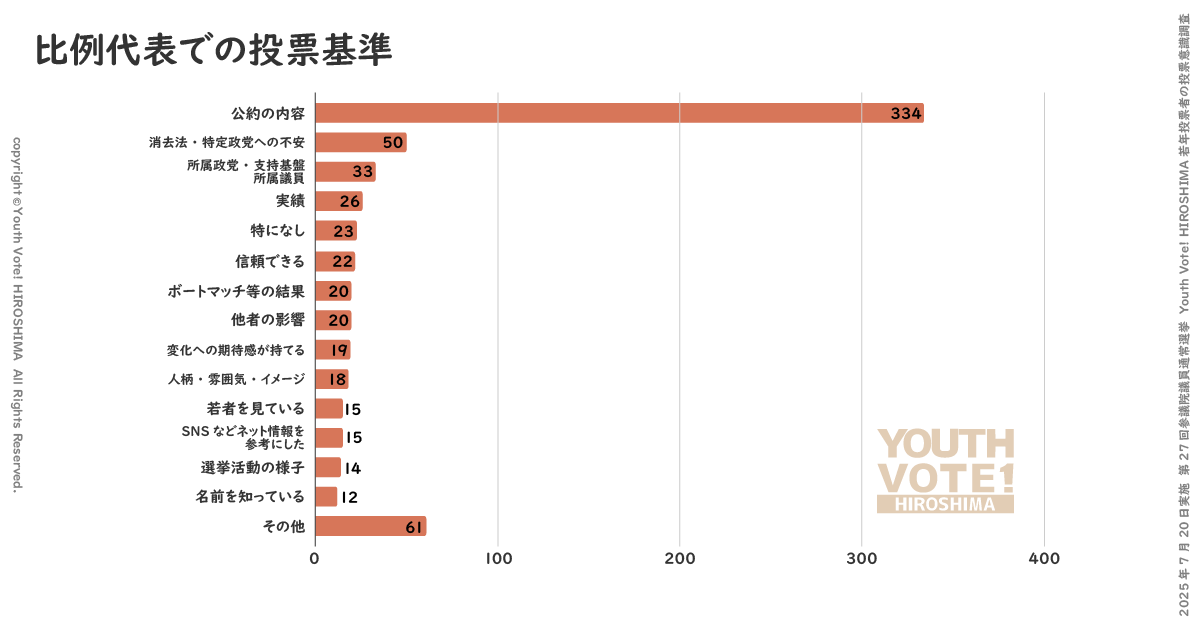

3-1-3. 比例代表の投票先の選定基準

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、比例での投票先を選んだ基準を質問しました。

設問は「比例代表の投票の際、投票先を選んだポイントは何ですか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

なお、本設問は必須回答としています。

設問の意図

選挙区における投票基準と同様に、同世代の投票基準を知ることでの投票行動へのハードルの低減、および若年層へのアプローチについての提言を通して若年層が選挙に関心を持ちやすい環境の醸成を目的としています。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の1%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

比例の投票基準

件数

割合

公約の内容

334

53.35%

消去法・特定政党への不安

50

7.99%

所属政党・支持基盤・所属議員

33

5.27%

実績

26

4.15%

特になし

23

3.67%

信頼できる

22

3.51%

ボートマッチ等の結果

20

3.19%

他者の影響

20

3.19%

変化への期待感が持てる

19

3.04%

人柄・雰囲気・イメージ

18

2.88%

若者を見ている

15

2.40%

SNSなどネット情報を参考にした

15

2.40%

選挙活動の様子

14

2.24%

名前を知っている

12

1.92%

その他

61

9.74%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

比例代表についても、概ね選挙区と同様の基準での投票だったという結果になっています。

「公約の内容」で選んだという回答が半数近くになっており、様々な要因が残りの半数を占めるような結果でした。

一方で、参院選の全国比例で効果的とされるいわゆる「タレント候補」とよばれる動きについては、「名前を知っている」という回答が2%弱となっており、今回の選挙では若年層に対して効果的ではなかったのだろうと推測されます。

「公約の内容」に分類した回答の中でも、政党のキャッチコピーを見て選んだという旨の回答は非常に多く見られたことから、「政策について詳しく調べてからでないと投票してはいけない」という固い認識でない投票行動も多いことが見て取れるため、個別の政策を詳しく見ることが難しいという人は、各政党の掲げるものをざっくりと見て選ぶところからまずは始めてもいいかもしれませんね。

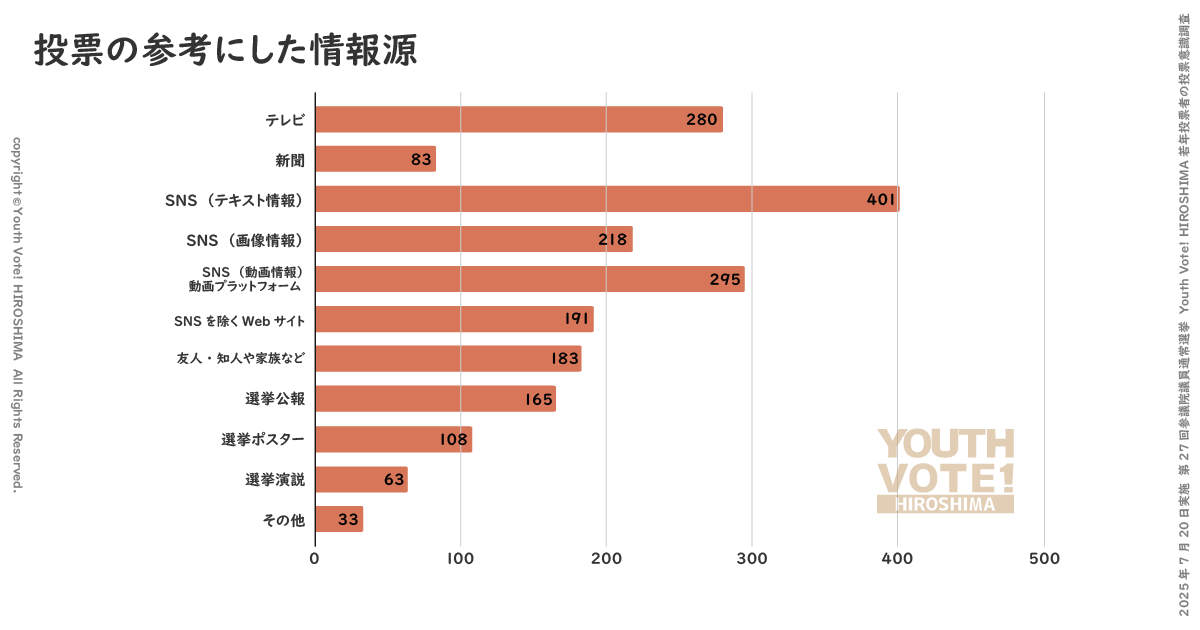

3-1-7. 投票に際して参考にした情報源

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、投票先を選ぶにあたって参考にした媒体を質問しました。

設問は「今回の参院選で、参考にした情報源として該当するものすべてを選択してください。」というものであり、回答は下記の選択肢から該当するものをすべて選ぶ選択式でした。

なお、本設問は必須回答としています。

設問の意図

本設問は、同世代が投票先を選定するうえで何を参考にして情報を得ているのかを可視化することで、投票先選びに悩み投票に行けていないという層への手助けとすることを目的としています。

また、若年層が参考としている媒体を明確にすることで、政党・候補者が若年層向けの情報を若年層に適した媒体で発信すること、及びそれによって若年層がより選挙時の情報にアクセスしやすくなることを期待しています。

集計結果

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

参考にした情報源

件数

割合

テレビ

280

40.17%

新聞

83

11.91%

SNS(テキスト情報)

401

57.53%

SNS(画像情報)

218

31.28%

SNS(動画情報)/動画プラットフォーム

295

42.32%

SNSを除くWebサイト

191

27.40%

友人・知人や家族など

183

26.26%

選挙公報

165

23.67%

選挙ポスター

108

15.49%

選挙演説

63

9.04%

その他

33

4.73%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

若年層が参考にする情報源として、動画や画像が主体のSNSが増えている中で、意外にもSNS上のテキスト情報が最も多い結果になりました。

また、参考にした媒体としてWebサイトよりもテレビが上位であり、テレビを見る人が減ったと言われる中でも、テレビ番組の影響は一定あることが見て取れます。

また、上記表に載っていない部分として、10代・20代でこの設問に回答のあった697件のうち、537件が複数回答となっており、多くの人が複数の情報源をもとにしていることがわかります。

まずは自分のアクセスしやすい媒体を中心に、ぜひ情報をあつめて投票に行ってみてください。

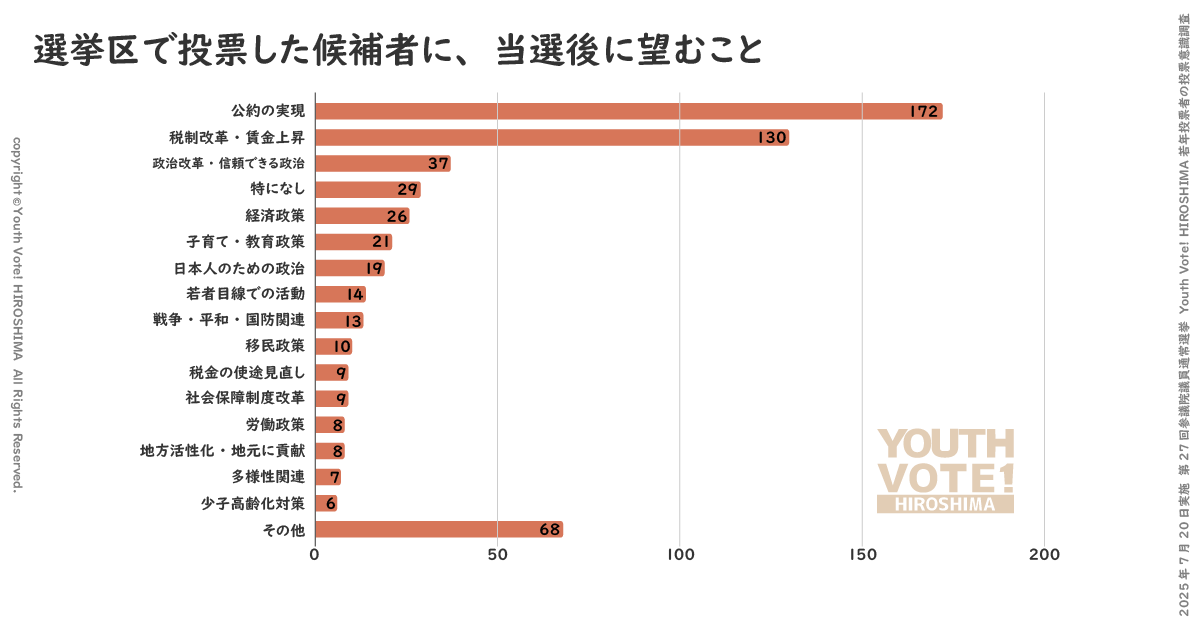

3-1-8. 選挙区で当選後にどう動いてほしいか

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、選挙区で投票した候補者が当選した際に、政治家として何を望むかを尋ねました。

設問は「選挙区で投票した候補者が当選したら、何をすることを望みますか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

設問の意図

少子高齢化の影響などを受け、若年層が「自分が投票しても変わらない」という無力感を投票に行かない理由として挙げがちな昨今において、投票に行っている同世代が何を求め、何を重視して投票行動を行っているかを可視化することで、投票に対する目的意識の醸成及びそれに伴って投票行動を促すことを目的としています。

また、若年層が政治に対して重要視していることを可視化することで、若年層のニーズを汲み取った政策の提示・実現への期待感をもって実施しています。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の1%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

また、特定の政策に触れた回答は該当する分類に割り振り、掲げた公約を実現してほしい旨だけの回答を「公約の実現」に分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

選挙区での投票先への望み

件数

割合

公約の実現

172

32.64%

税制改革・賃金上昇

130

24.67%

政治改革・信頼できる政治

37

7.02%

特になし

29

5.50%

経済政策

26

4.93%

子育て・教育政策

21

3.98%

日本人のための政治

19

3.61%

若者目線での活動

14

2.66%

戦争・平和・国防関連

13

2.47%

移民政策

10

1.90%

税金の使途見直し

9

1.71%

社会保障制度改革

9

1.71%

労働政策

8

1.52%

地方活性化・地元に貢献

8

1.52%

多様性関連

7

1.33%

少子高齢化対策

6

1.14%

その他

68

12.90%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

消費減税や所得減税、ガソリン減税といった減税関連の税制改革や賃金上昇を求める声が多く上がりました。これらを大きく掲げる政党が複数あり、争点の1つとされていたことに加え、消費減税などは学生の生活にも密接に結びついていることからではないかと推測されます。

また、割合としては下がってはいるものの、透明性や正当性の担保といった旨の政治改革を求める層も一定数見受けられました。

一方で、同時に広島選挙区の立候補者に実施したアンケート調査で争点として見受けられた軍拡及び平和等に関する回答は約2%となっており、少なくとも若年層に関しては若干の齟齬が見受けられます。

立候補者に対するアンケート調査については下記の記事をご覧ください。

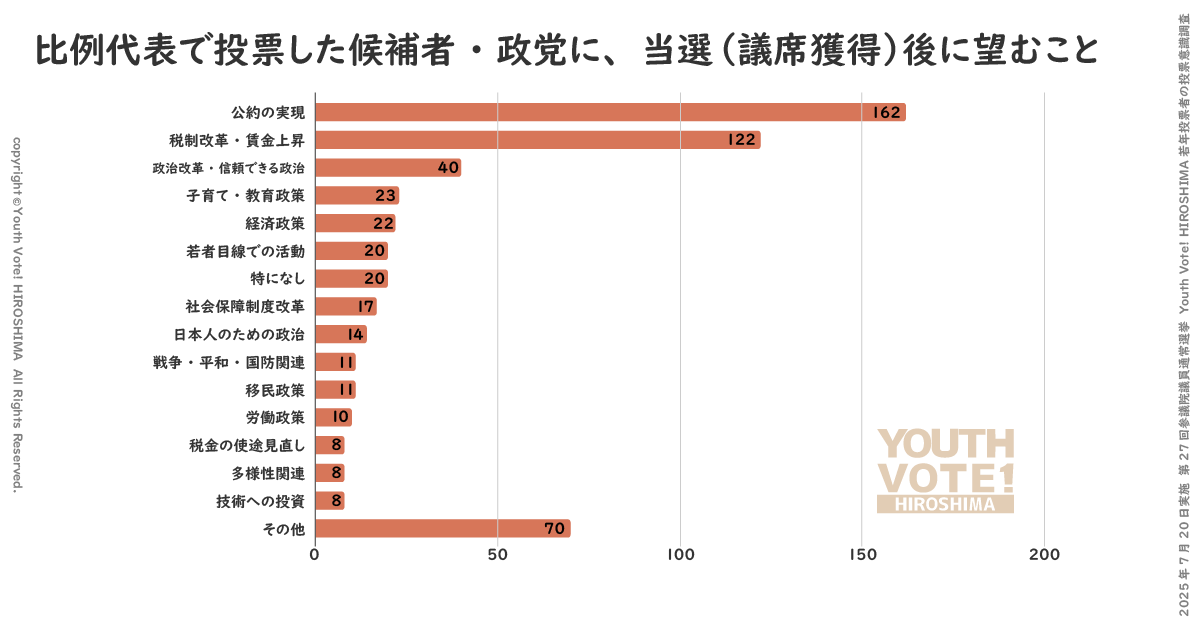

3-1-9. 比例で議席獲得後にどう動いてほしいか

今回の参議院議員選挙で「投票を行った」あるいは「投票に行く予定」と回答した人に対し、比例代表で投票した候補者及び政党が議席を獲得した際に、国会にて何を望むかを尋ねました。

設問は「比例代表について、投票した政党が議席を獲得したら、もしくは投票した候補者が当選したら、何をすることを望みますか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

設問の意図

前項の選挙区で投票した候補者が当選した場合と同じく、同世代が投票の先に描いているものを可視化することで投票に対する目的意識の醸成及びそれに伴って投票行動を促すことを目的としています。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の2%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

また、特定の政策に触れた回答は該当する分類に割り振り、掲げた公約を実現してほしい旨だけの回答を「公約の実現」に分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

比例での投票先への望み

件数

割合

公約の実現

162

32.40%

税制改革・賃金上昇

122

24.40%

政治改革・信頼できる政治

40

8.00%

子育て・教育政策

23

4.60%

経済政策

22

4.40%

若者目線での活動

20

4.00%

特になし

20

4.00%

社会保障制度改革

17

3.40%

日本人のための政治

14

2.80%

戦争・平和・国防関連

11

2.20%

移民政策

11

2.20%

労働政策

10

2.00%

税金の使途見直し

8

1.60%

多様性関連

8

1.60%

技術への投資

8

1.60%

その他

70

14.00%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

全体として、前項の選挙区での投票者に求めるものと同じような回答傾向が見られました。

また、前項での選挙区での候補者に求めるものとの違いとして、技術への投資を求める声が少ないながら見られました。

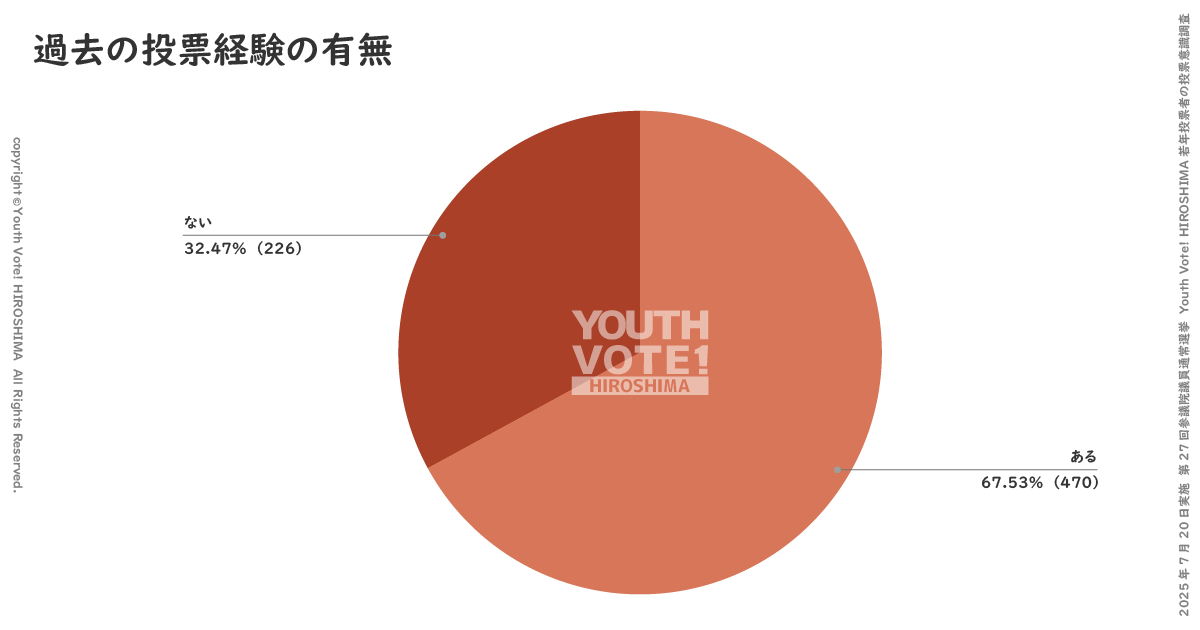

4.過去の投票経験の有無

全回答者を対象に、今回の参院選以前に公職の選挙における投票経験があるかどうかを尋ねました。

設問は「過去に議員や首長など公職の選挙で投票をしたことはありますか?(今回の選挙を除く)」というものであり、回答は「はい」もしくは「いいえ」から選択する方式でした。

設問の意図

今回の参院選での投票行動について、継続して投票行動を行っている層と今回始めて投票する層の比率を可視化することにより、過去に投票経験がなかった場合でも「今からでも遅くない」という形での投票行動への後押しとなることを目的としています。

集計結果

各回答の回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

投票経験の有無

件数

割合

はい

458

67.06%

いいえ

225

32.94%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

7割近くの回答者が、過去にも投票経験があるとの回答であり、前回の衆院選での調査よりも7ポイントほど増加していました。

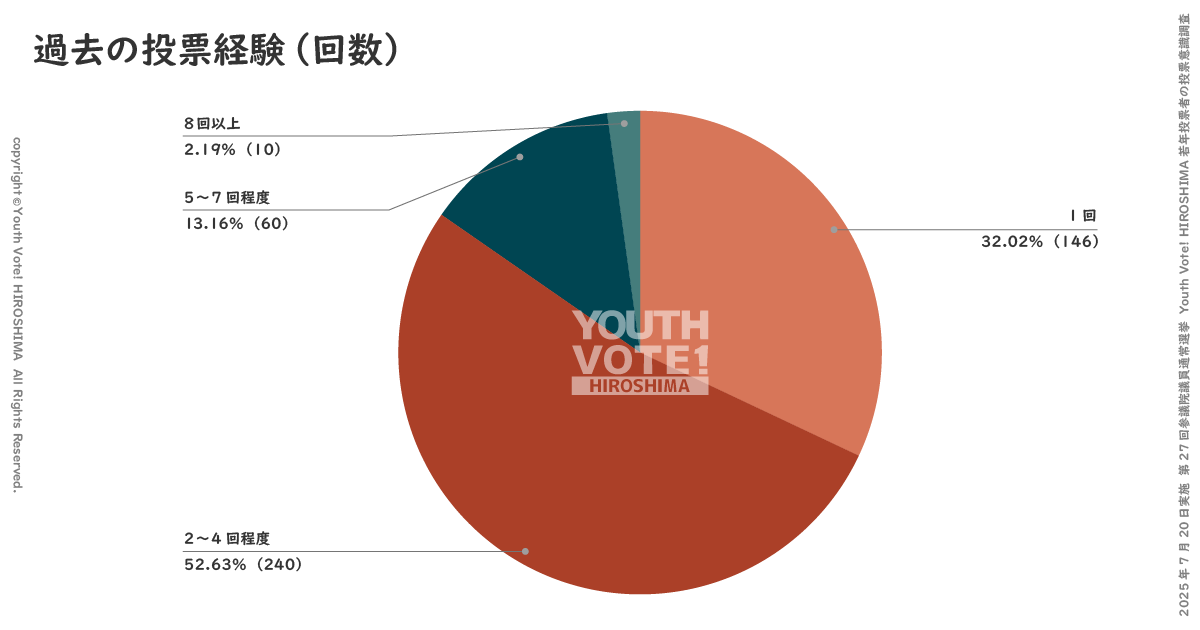

4-1.過去の投票経験の数

「過去に投票経験がある」と回答した人に対し、過去の投票経験の概数を尋ねました。

設問は「過去に何回程度、選挙で投票したことがありますか?」というものであり、回答は下記の中から選ぶ選択式でした。

設問の意図

若年層が投票に行く頻度について、どの程度のものなのかを可視化することを目的としました。

集計結果

各回答の回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

過去の投票回数

件数

割合

1回

146

32.02%

2~4回程度

240

52.63%

5~7回程度

60

13.16%

8回以上

10

2.19%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

過去に複数回の投票行動を行ったことがあるという回答者が多い結果となりました。

一方で、前回の衆院選と比べて、過去に1回だけいったことがあるという回答が5ポイントほど増加しており、今回の選挙の注目度が上がっているのではないかとも推測されます。

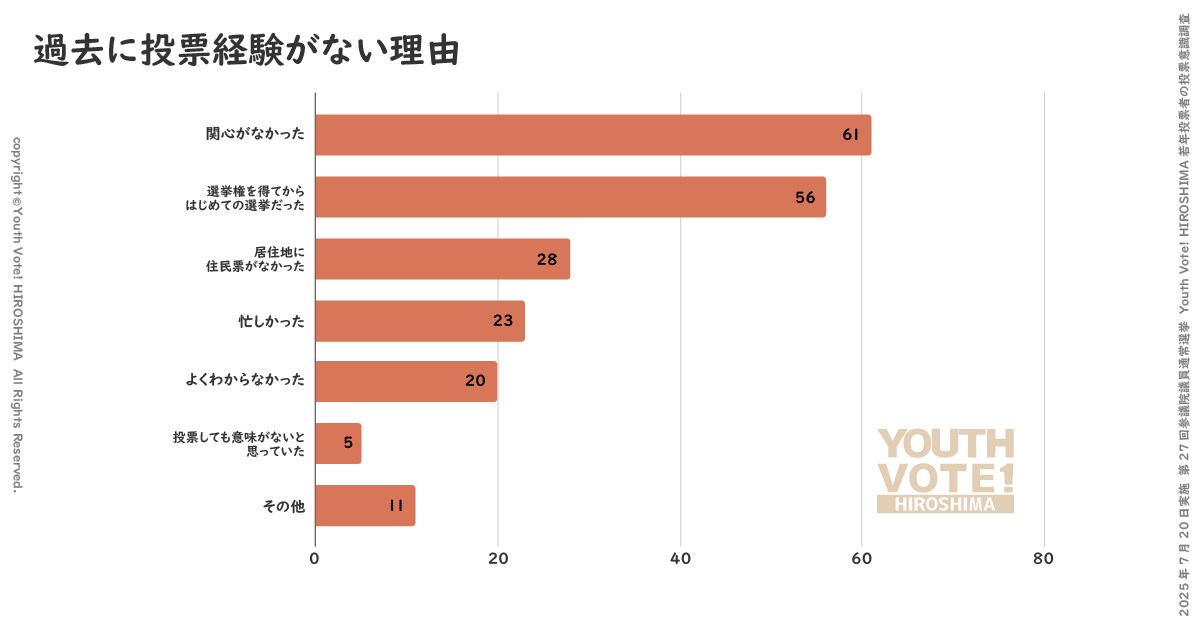

4-2. 投票したことがない理由

「過去に投票経験がない」と回答した人に対し、その理由を尋ねました。

設問は「投票に行かなかった、もしくは行けなかった理由を教えてください。」というものであり、回答は自由記述形式でした。

設問の意図

今回初めて投票行動をとった若年層に対して、なぜこれまで投票しなかったのかを可視化することで、投票する動機を自己申告に寄る今回の投票したきっかけとは別視点から検討し、若年投票率向上への有効な取り組みを考える手がかりとすることを目的としました。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、分類時に該当回答が全体の2%を下回った項目については「その他」として再分類しています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

投票経験がない理由

件数

割合

関心がなかった

61

30.20%

今回が選挙権を得て最初の選挙

56

27.72%

居住地に住民票がなかった

28

13.86%

忙しかった

23

11.39%

よくわからなかった

20

9.90%

投票しても意味がないと思った

5

2.48%

その他

11

5.45%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

過去には関心がなく投票しなかったが、今回は何らかの影響で関心を持って投票したという回答が約3割と多く見られました。

また、前回の衆院選に引き続き、現住所に関する回答も見られ、不在者投票についての周知と簡略化の両方の視点からのアプローチが求められるように感じられます。

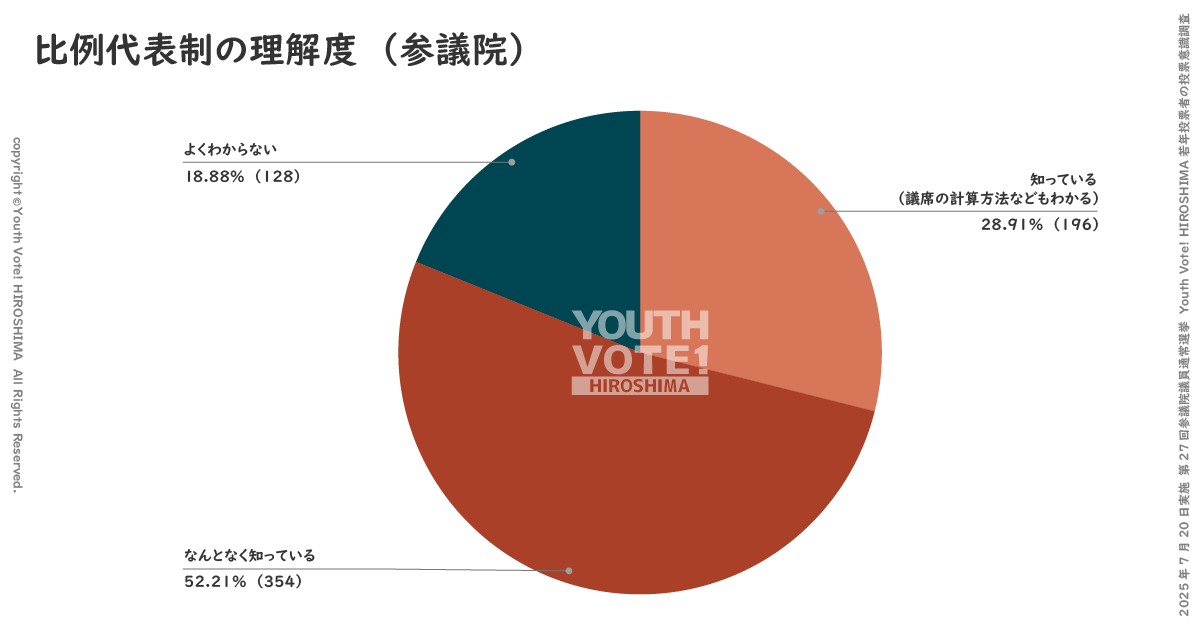

5-1. 参院選の比例代表制への理解度

全回答者に対して、今回の参院選でも投票のあった比例代表制について、どの程度の理解度であるかを尋ねました。

設問は「参議院議員選挙の「比例代表制」では、どのように議席数が決定するかを知っていますか?」というものであり、回答は下記の3択から選択する方式でした。

設問の意図

若年層の選挙に対する知識・理解度を尋ねるための設問として、全体の質問数の多さを鑑みて「5-2」「5-3」と合わせて3問を設置しました。

選挙への理解度を尋ねることで「よくわからない」という理由で投票に行かない層に対して、実際に投票している同世代がどの程度理解してるかを可視化することで投票のハードルを下げるとともに、「投票における必要知識」を提供することの投票率向上に対する効果の程を推察する手がかりとなることを目的としています。

集計結果

それぞれの選択肢の回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

比例代表制の理解度

件数

割合

知っている(議席の計算方法などもわかる)

196

28.91%

なんとなく知っている

354

52.21%

よくわからない

128

18.88%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

比例代表制に関して理解しているという回答は全体の3割弱にとどまりました。

また、投票所出口での調査の際には、略称の重複に関する疑問の声や、非拘束名簿式の投票制度に対する誤った理解(候補者名で投票すると、候補者にも政党にも1票ずつが入ってお得など)といった声もあり、選挙制度に対する周知を行うことでより明確な石を持った投票行動に繋がりうるのではないかという感想の浮かんだ調査でした。

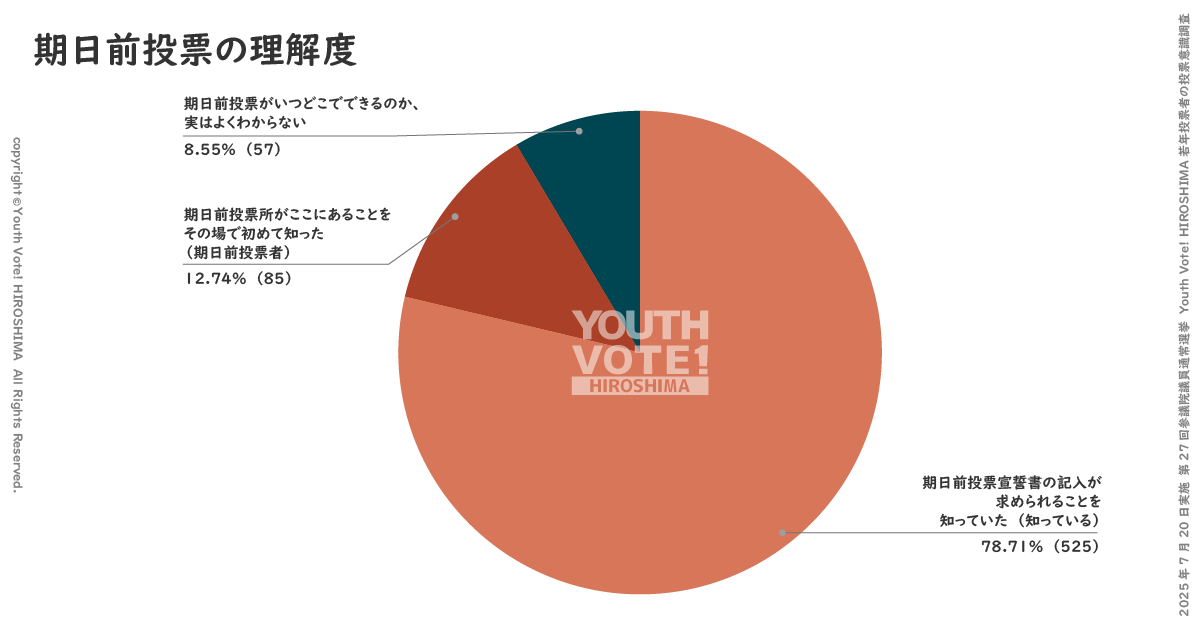

5-2. 期日前投票への理解度

全回答者に対して、期日前投票について、どの程度の理解度であるかを尋ねました。

設問は「期日前投票について、当てはまる選択肢を全て選択してください。」というものであり、回答は下記の3択から該当するものを全て選択する方式でした。

設問の意図

若年層の選挙に対する知識・理解度を尋ねるための設問として、全体の質問数の多さを鑑みて「5-1」「5-3」と合わせて3問を設置しました。

選挙への理解度を尋ねることで「よくわからない」という理由で投票に行かない層に対して、実際に投票している同世代がどの程度理解してるかを可視化することで投票のハードルを下げるとともに、「投票における必要知識」を提供することの投票率向上に対する効果の程を推察する手がかりとなることを目的としています。

集計結果

それぞれの選択肢の回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

期日前投票の理解度

件数

割合

期日前投票宣誓書の記入が求められることを知っていた(知っている)

525

78.71%

期日前投票所がここにあることをその場で初めて知った(期日前投票をされた方)

85

12.74%

期日前投票はいつどこでできるのか、実はよくわからない

57

8.55%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

期日前投票に関して、一定の理解度があるという調査結果となりました。

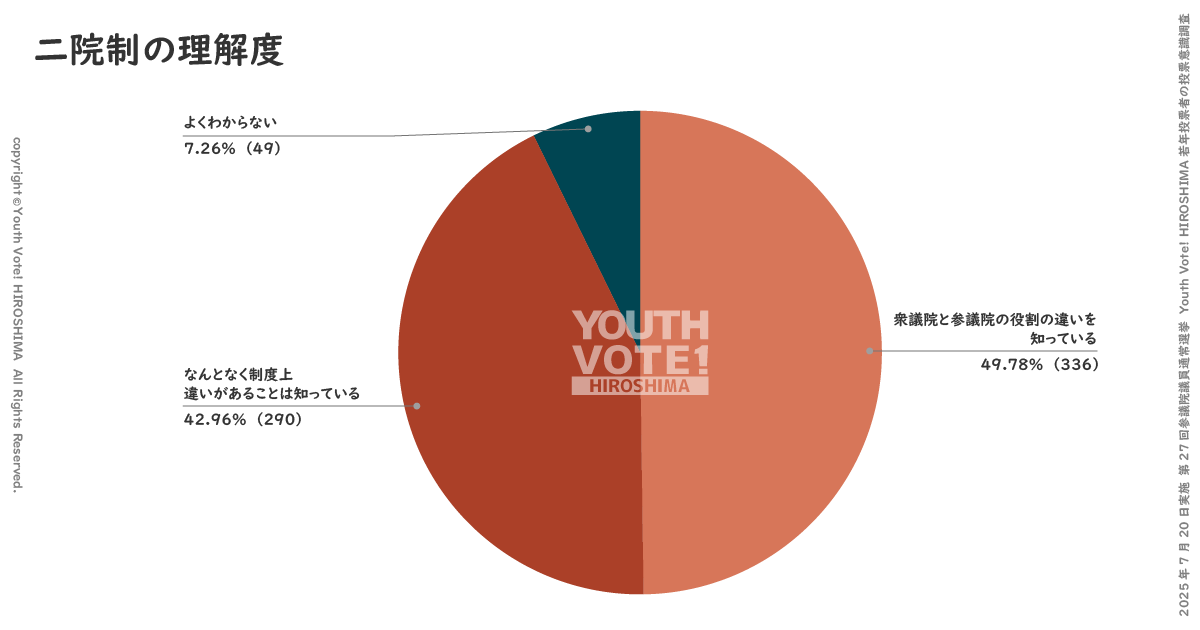

5-3. 二院制への理解度

全回答者に対して、二院制について、どの程度の理解度であるかを尋ねました。

設問は「日本の二院制について、当てはまる選択肢を全て選択してください。」というものであり、回答は下記の3択から該当するものを全て選択する方式でした。

設問の意図

若年層の選挙に対する知識・理解度を尋ねるための設問として、全体の質問数の多さを鑑みて「5-2」「5-3」と合わせて3問を設置しました。

選挙への理解度を尋ねることで「よくわからない」という理由で投票に行かない層に対して、実際に投票している同世代がどの程度理解してるかを可視化することで投票のハードルを下げるとともに、「投票における必要知識」を提供することの投票率向上に対する効果の程を推察する手がかりとなることを目的としています。

集計結果

それぞれの選択肢の回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

二院制の理解度

件数

割合

参議院と衆議院の役割の違いを知っている

336

49.78%

なんとなく制度上違いがあることは知っている

290

42.96%

よくわからない

49

7.26%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

二院制については、衆参両院の役割の違いについて明確に知っているという回答は半分程度となりました。

投票基準などの設問で昨年の衆院選と傾向がほぼ同じだったこととも合致する結果となっており、選挙について「よくわからない」から行かないという層に対して、一定の周知は必要なのかもしれないという感想を受けました。

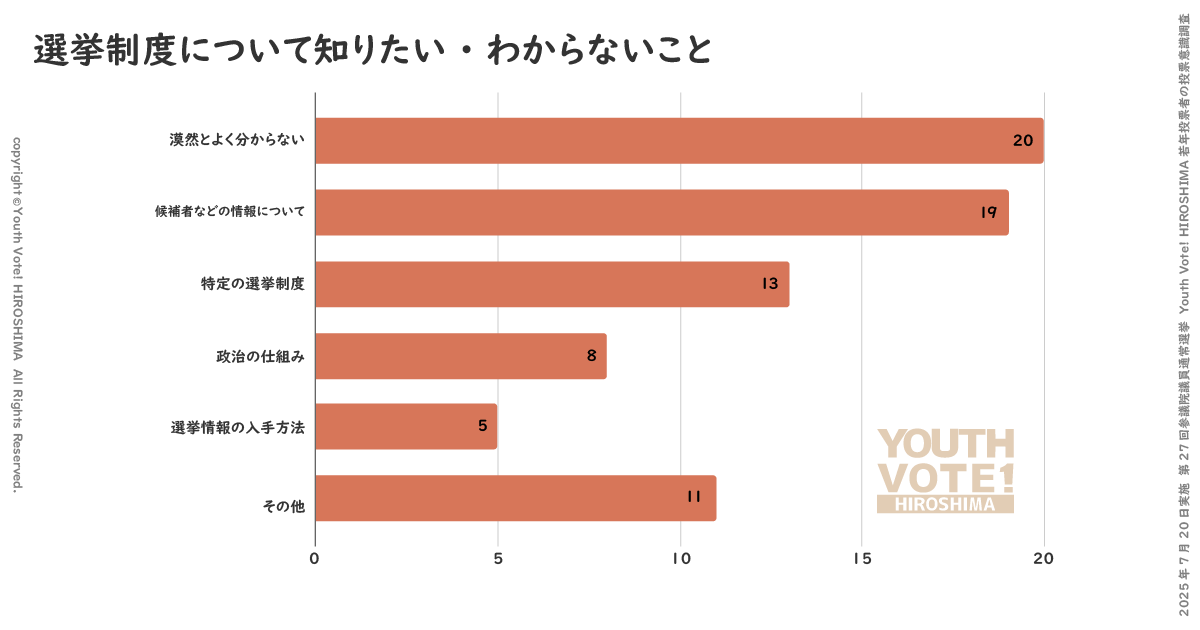

5-4. 選挙制度への疑問点・不明点

全回答者に対して、選挙制度に対しての疑問点や不明点はないかを尋ねました。

設問は「選挙制度について、なにか知りたい・よくわからないことはありますか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

設問の意図

選挙制度に対する不明点や疑問点を尋ねることで、若年層に同じ疑問を持つ人がいることへの安心感を想起させることを目標の1つとしています。

また、これらを可視化することで、弊メディアでの発信や選挙管理委員会などへの発信提言などを通して、若い有権者が持っている選挙への疑問を払拭することの手がかりとすることも目的としています。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

なお、本設問への回答でありながらも、その趣旨が明確に次の設問に該当するものである場合は、集計から除き、次の設問の結果に含めています。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

知りたい・わからないこと

件数

割合

漠然とよく分からない

20

7.49%

候補者などの情報

19

7.12%

選挙制度

13

4.87%

政治の仕組み

8

3.00%

選挙情報の入手方法

5

1.87%

その他

11

4.12%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

何がわからないのかもわからない、全体的にわからないといった趣旨の回答に続いて、候補者など投票先の情報について触れる回答が多く見られました。

内訳としては、投票対象が多すぎて情報へのアクセス及び比較検討が難しいという趣旨のものであり、次項での改善要望と繋がる形で一元化された候補者・政党の情報の比較検討が容易な情報源がほしいという声が多く見られました。

加えて、選挙制度そのものについては、期日前投票や不在者投票について良くわからないという言及の他、比例代表制度についてもっと周知すべきであるという声も散見される結果となっています。

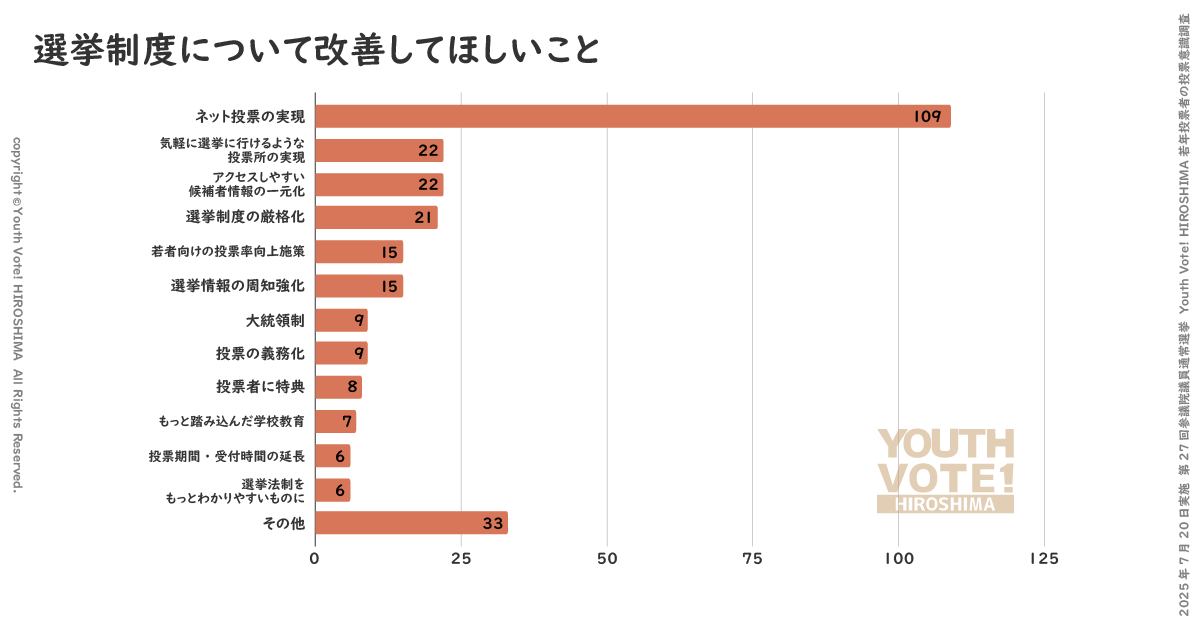

5-5. 選挙制度への改善希望

全回答者に対して、選挙制度に対して改善してほしい点はないかを尋ねました。

設問は「選挙制度について、「もっとこうだったらいいのに」「こういう風に変わればいいのに」と思う点はありますか?」というものであり、回答は自由記述形式でした。

設問の意図

若年層が選挙制度に対して求めているものを可視化することで、より若年層が投票に足を運びやすくするために必要な施策を検討する土台とすることを目標としました。

集計結果

回答内容に応じて類似項をまとめた分類項目は下記の通りです。

それぞれの回答数と割合をまとめたものが下記の表です。

改善希望

件数

割合

ネット投票の実現

109

28.31%

気軽に選挙に行けるような投票所の実現

22

5.71%

アクセスしやすい候補者情報の一覧化

22

5.71%

選挙制度の厳格化

21

5.45%

若者向けの投票率向上施策

15

3.90%

選挙情報の周知強化

15

3.90%

大統領制

9

2.34%

投票の義務化

9

2.34%

投票者に特典

8

2.08%

もっと踏み込んだ学校教育

7

1.82%

投票期間・受付時間の延長

6

1.56%

選挙法制をわかりやすいものに

6

1.56%

その他

33

8.57%

この結果を示したのが下記のグラフです。

画像をクリック・タップすると拡大できます。

集計結果について

回答者の約4分の1が、スマートフォンやマイナンバーカードなどを利用してのネット投票の実現を望む回答をしており、立地やタイミング、受付時間など期日前投票所へのアクセス向上を望む声も多く、より手軽に投票できるようになってほしいという意見が非常に多くなりました。

「その他」に分類した回答の中には、選挙に関する報道の拡大及び健全化や、組織票への対策、1票の格差是正に関する回答などが見られており、明るい選挙の推進について現状への課題意識をもっている人が多いという印象を受ける結果となっています。

広島の若い世代の声を政治に!

2023年の統一地方選挙、2024年の衆院選に続き、わたしたち若年層の投票意識の実態について3度目のアンケート調査を実施しました。同じような回答傾向が見られる中で、昨年は現状への不満・課題感を動機としていた層が多かったことに比べ、今回は特定の政党・候補者の発信を受けて投票した、という人が多かったように見受けられる結果となっています。

今回は投票に行かなかったという人も、同世代がどのような考えを持って投票にいっているのかをぜひ読んでみて、次回以降の選挙で投票に行こうかなと検討してみてもらえると嬉しいです!

また、現職の政治家の方や今後立候補予定の方、そして行政の側で選挙に関わる方々に付きましても、若い世代が何を求めているのかを知り、今後の政治や選挙運営に役立てていただけますと幸いです。

末文にはなりますが、今回の意識調査においてご回答いただきました有権者の皆様、および意識調査の実施にご協力いただきました各地域の選挙管理委員会や施設管理者を始めとする皆様には厚く御礼申し上げます。

本調査データの利用について

Youth Vote! HIROSHIMAでは、若年層の政治・選挙への関心及び投票率向上に向けて活動しております。

これらの目的に則し、かつ公序良俗に反しない用途での利用の為に回答データをご希望の際は、回答者の個人がわからない形での回答データの公開を受け付けております。

ご希望の場合はコンタクトフォームより用途・所属がわかる形でのご連絡をいただければ幸いです。引用元明記かつ上記条件に則したご利用については歓迎させていただいております。

なお、本件につきましては、結果(当ページ)の公開について、年内に広島市及び東広島市記者クラブへのプレスリリース投函を予定させていただいております。z